À la fin des années 1980, je commettais plusieurs polars d’une noirceur à faire pâlir de jalousie les satanistes les plus pervers. J’étais jeune, en colère, et doutais de tout. Ils mettaient en scène, tous, un môme perdu, abandonné à peine sorti du ventre de sa mère dont on saura juste qu’elle a fait la pute pour survivre. Le père ? Un gars en manque, comme tous ceux qui attendaient leur tour derrière le rideau, si nombreux le vendredi soir qu’ils s’astiquaient dès leur entrée, pour torcher plus vite leur besogne…

Dans le premier opus, celui qui n’a jamais eu de nom, juste un surnom — Le Blanchi — qu’on lui a donné par opposition à celui de son pote arabe, a treize ans et il est revenu de tout, traînant son ennui et son appétence pour la violence dans une banlieue qui ne dit pas son nom, accroché au guidon d’une mob volée, croisant des gamins en rupture de ban, comme lui. Un survivant à la marge.

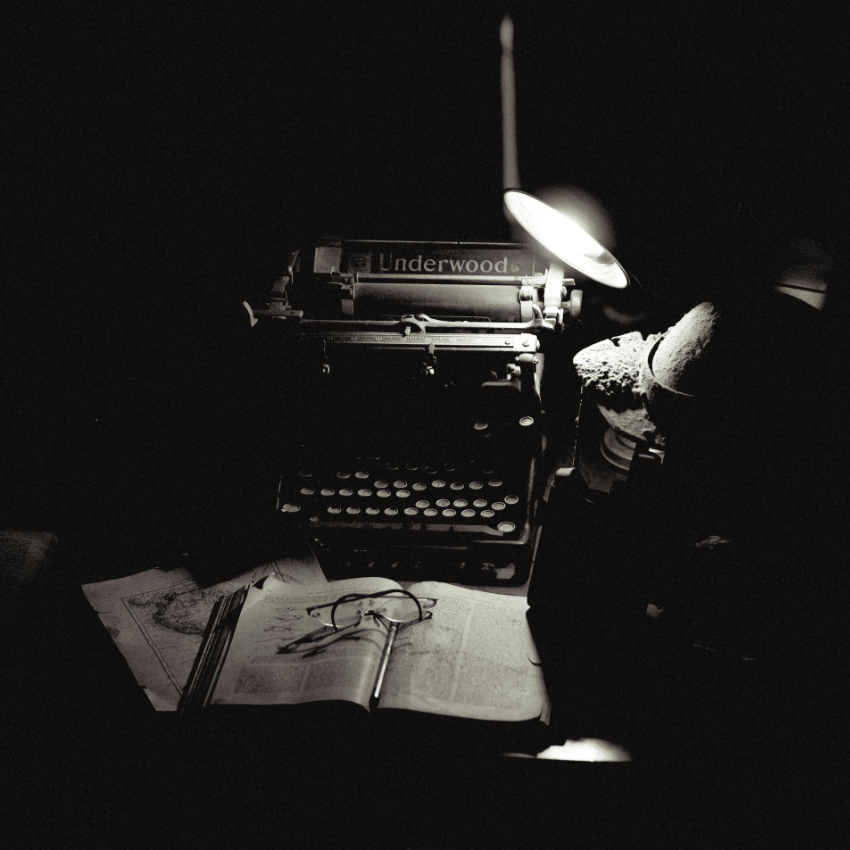

A l’époque, j’avais envoyé le manuscrit à une flopée d’éditeurs, persuadé qu’ils se battraient pour me publier. Des exemplaires avec couverture rouge, reliés par ces fameuses pinces métalliques qui tenaient ensemble cent soixante-huit feuillets tapés à la machine en double interligne. Des tapuscrits. Une seule réponse a fini par arriver, des mois plus tard. Laconique. Signée d’un mystérieux comité éditorial : « Notre comité a lu votre manuscrit intitulé Le Blanchi. Sa conclusion ? Vous devriez consulter… ». Cet avis assassin (et en partie immérité, depuis que j’ai pris la peine de le relire avec l’indulgence du grand âge pour le drôle tout en os que j’étais) aurait pu mettre un terme à mes envies d’écriture. Il s’est passé tout le contraire.

Noir, c’est noir

J’ai commis un deuxième ouvrage. Bien pire dans la violence et le raisiné qui coulait à flots, La gigue des féroces. Sur fond de vendetta dans un village éperdu de vent, j’y massacrais la langue française avec une rare jouissance, inventant des mots et un phrasé à l’opposé d’un Proust et de l’intrication de ses phrases à rallonge. Trois mots suffisaient souvent à faire la blague quand une phrase ne se résumait pas à un seul. J’allais à l’essentiel. Du moins le croyais-je, du haut de ma suffisance. Parce que, celui-là aussi, j’ai encore cru utile de le faire parvenir à des éditeurs, évitant cependant celui qui m’avait si férocement remis à ma place et qui, je n’en doute pas, m’aurait fait parvenir, en retour, une boîte de pilules pour en finir une fois pour toutes avec mes prétentions d’écrivaillon…

Cette fois, pas de réponse. Un silence assourdissant, comme disent les écrivains en mal d’inspiration dans l’imagerie. Jusqu’à ce que je croise la route de François Guérif, l’icônique créateur et directeur de l’une des plus belles collections littéraires, Rivages/noir, qui aura fait découvrir à la France entière et à moi, bien plus modestement, des auteurs comme James Ellroy, James Lee Burke ou Tony Hillerman. Il a la gentillesse de lire ma prose et de ne pas la trouver aussi mauvaise que ses confrères. Tout en me faisant comprendre que ce n’est pas sa came. Mais il m’oriente vers le Fleuve Noir qui lance l’ambitieuse Collection Noire, clin d’œil à couverture blanche à la Série Noire. Sa directrice littéraire cherche de nouveaux auteurs « connus ou inconnus pourvu qu’ils aient du talent ». Vous dire ma fierté d’être ainsi distingué à me retrouver au milieu de Patrick Mosconi, G.-J. Arnaud, Michel Quint ou J.-M. Valente !… La gigue des féroces paraît en septembre 1988. Je suis fier comme Artaban. Mais l’indifférence avec laquelle le roman est accueilli va doucher sérieusement mon enthousiasme…

Au secours, la Chideboult existe réellement !

Il est vrai que cette Gigue des féroces, que l’on trouve sur toutes les plateformes en numérique et parfois au format papier, dépeignait une horde de personnages aussi bêtes que méchants, jouant une partition qu’on aurait pu situer entre Canicule, le livre de Jean Vautrin mis en image par Yves Boisset avec le monolithique Lee Marvin, et… Règlements de comptes à O.K. Corral. Ça défouraillait dans tous les sens, pour un oui, pour un non, ça baisait aussi pas mal, là encore pour obéir à une simple pulsion, sans la moindre trace d’amour. Dans le genre, c’était plus noir que noir. Jusqu’aux noms de tous ces paysans saisis de fureur, piochés dans des annuaires téléphoniques qui permettaient, à l’époque, de retrouver une personne bien plus sûrement que les réseaux sociaux d’aujourd’hui. D’Édouard Pignol à Marcel Grobichond. Avec ma préférée, Léontine Chideboult, l’épicière rêche, une teigne que tu n’aurais pas aimé croiser au détour d’une ruelle, même en plein jour. Deux sous de cervelle et des envies de meurtres qu’elle assouvissait comme elle s’enverrait un verre de rosé même pas frais. Sortie intégralement de mon imagination, croyais-je. Jusqu’à ce que ma belle-mère, contrainte par la faculté de faire un séjour en hôpital, se soit un jour retrouvée à partager sa chambre. Elle en est sortie affolée, se précipitant vers moi pour me hurler : « Sors-moi de là, TA Léontine est dans ma chambre ! C’est elle, toute droit sortie de ton bouquin ! » De ce qu’elle m’en a raconté, une fois qu’elle a eu recouvré son calme, le doute n’était pas permis, et je crains même que la réalité ait largement dépassé la fiction car, si j’en crois ses souvenirs (ou les effets de l’anesthésie), elle m’a longtemps affirmé que sa voisine de chambre avait trucidé quelqu’un avec une fourche ! Rien de moins. Par la suite, ma délicieuse belle-mère a fini par oublier, mais elle n’a jamais voulu lire le troisième livre d’un gendre qui s’enfonçait de plus en plus dans la noirceur, ce qui transparaissait sous une plume de plus en plus saccadée, chargée de mots lancés en staccatos serrés. Car il y a une suite…

Fiche technique

LA GIGUE DES FÉROCES • Dépôt légal : septembre 1988 • Nombre de pages : 190 p. • ISBN 978-2-265-03892-9 • Dimensions : 110 x 175 x 10 mm • DISPONIBLE SUR KOBO

Laisser un commentaire