Comment naît un roman, et plus encore une trilogie ? Voilà bien un processus dont il est difficile d’en comprendre les ressorts. C’est même, parfois, un fil si ténu qu’il est presque impossible de le dérouler sans le rompre. Suivez-moi, je vous raconte les dessous du cycle Madelaine…

Pour mon nouvel opus, j’avais ainsi un titre, Le silence de la plume, et un début de canevas que je pensais prometteur : « Un vieux baroudeur, dont on suppose qu’il va bientôt mourir, entreprend un ultime voyage à bord de son vieux Land Rover avec lequel il a déjà sillonné toute la planète. Mais, cette fois, il ne va pas aussi loin. Il a réservé une chambre dans une pension de famille qui se veut aussi auberge, au cœur du Périgord. Un choix dû au hasard, le jet d’une fléchette sur une carte. Très vite, il s’aperçoit qu’y vit un bien étrange personnage, attablé toute la journée au fond de la salle de restaurant, à écrire, écrire, écrire. Ne s’arrêtant que pour manger sur le pouce, et interdisant à quiconque de lui adresser la parole. On l’appelle l’écrivain, mais que couche-t-il ainsi sur le papier ? Le lieu est également atypique. Quelques chambres à thèmes. Lui se retrouve ainsi à Solitaire, en Namibie, ce qui réveille des souvenirs. Comment l’aubergiste a-t-il deviné que c’est ce lieu et aucun autre qui l’a marqué au fer rouge ? Et puis, il y a cette vieille femme, dans l’église du village, et une feuille de papier qu’elle a laissée sur le banc. Avec ces mots, “Je sais ce que tu as fait”. Et puis, et puis… » Et plus rien. Le fil s’est cassé, me laissant désemparé. Pour la première fois, je me retrouvais devant un vide abyssal, à ne plus avoir envie. Voilà, c’était le mot. L’envie s’en était allée.

Je ne suis pas du genre à insister. Quand ça ne veut pas, je passe à autre chose. À cette époque, je travaillais à un des nombreux ouvrages que je consacre à mes ancêtres, mêlant recherches généalogiques et historiques pour retracer la vie de ces paysans dont je suis fier de dire qu’ils sont mes aïeux, à avoir hérité de leur farouche volonté d’avancer, coûte que coûte, dans la vie, sans trop se poser de questions, à faire confiance au ciel qui, un jour, finira bien par ne pas vous tomber dessus. J’ai exploré ainsi de nombreuses branches de mon arbre, y incluant les cousins, et c’est en travaillant sur les ancêtres d’une cousine que je suis tombé sur une bien étrange histoire. Celle de Pierre-Paul Just, déposé dans le tour d’abandon d’Embrun, le 13 mars 1832. Je n’avais pas la moindre idée de ce qu’était un tour d’abandon. Alors j’ai cherché. La littérature sur le sujet ne manque pas, tant ce phénomène intrigue les chercheurs depuis toujours. J’ai donc avalé des tonnes de thèses, d’articles, d’époque ou contemporains, lu des témoignages poignants de ces enfants abandonnés, de ces orphelins privés d’avenir, et je n’ai pas fait qu’y trouver une matière romanesque. J’y ai conçu la trame d’une histoire en me posant une unique question : « Qui était sa mère et comment ce bébé avait-il pu atterrir là ? » C’est ainsi qu’est née Madelaine.

Dans la pure tradition du feuilleton du XIXe siècle

Le premier tome de la trilogie Madelaine est paru, dans sa version papier, à la fin du mois de mai 2025. 300 pages qui se dévorent, « emporté par un souffle puissant » qui, à en croire mes bêta-lectrices (oui, que des femmes, pour une histoire de femme, voyez-y comme une évidence), vous force à tourner les pages pour savoir où vous entraîne cette « épopée menée à un rythme époustouflant ». Ce n’est pas moi qui le dis, mais Marie-Hélène, Anne-Laure, Sylviane et Florence qui ont été les premières à découvrir ces personnages qui ne m’ont pas ménagé, contrecarrant avec une rare jouissance mes plans initiaux. Le plus virulent étant, sans aucun doute, mon petit Marcellin. Et pourtant, dans ce premier volume, il n’est encore qu’un nourrisson, tout juste capable d’ouvrir ses grands yeux verts et de les plonger dans les vôtres. Il ne crie pas, ne proteste jamais, avare de ses sentiments, mais qu’est-ce qu’il peut être expressif ce morpion, arraché à la mort par on ne sait quel miracle. Il vient souvent me visiter la nuit, pour me reprocher de faire du mal à sa mère et aux gens qu’il aime. Mais qu’y puis-je si l’époque est sombre et si les hommes qui la traversent portent en eux une violence abjecte ? « N’empêche, hurle-t-il dans ma tête, tu pourrais faire un effort, parce que je vois bien que c’est toi qui es derrière tout ça, à tapoter sur ton clavier comme tu le ferais sur elle. T’es méchant, méchant, méchant ! »

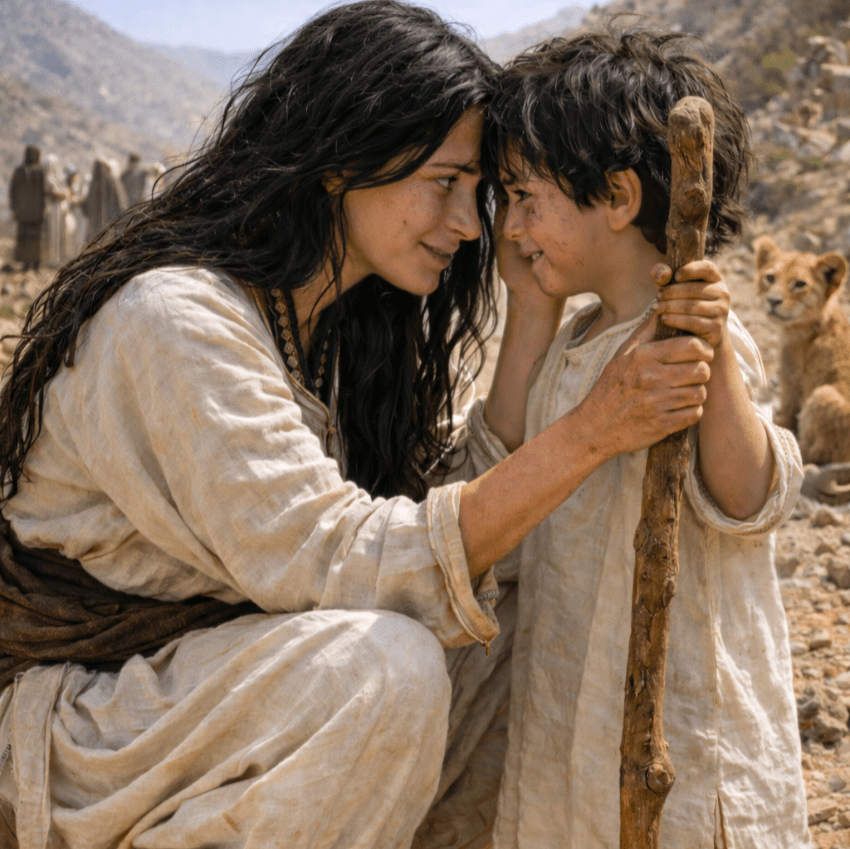

Pourtant, j’ai fait des efforts pour empêcher que certains événements ne se produisent, mais le destin est ici bien trop fort pour que j’y puisse résister. Et puis, mon tout petit, ta mère est forte. Très forte. C’est une femme comme on en fait peu en cette année 1836. Bouillante, intelligente, têtue aussi, et dotée d’un appétit peu commun pour la vie. Elle s’est juste trompée de siècle, à croire qu’elle pouvait faire un mariage de raison sans en payer le prix, l’Auguste Stein qu’elle a choisi étant de la pire des espèces, de ces parvenus qui se vengent de la pauvreté qu’ils ont connue en se dépouillant de leur humanité. Auguste, ton père, dont tu n’as rien hérité, je te rassure. Enfin, je l’espère, parce que tu mérites bien mieux, mon tout petit.

Je vous plonge dans une période où il ne faisait pas bon vivre, avec ce Louis-Philippe Ier qui fut le dernier roi de France, porté sur le trône par les émeutes de juillet 1830 (les Trois Glorieuses) et qui en sera chassé par les insurrections ouvrières de juin 1848. Pour l’heure, il n’est qu’une image lointaine, mes héros étant occupés à sauver leur vie, mais on verra, au fil des pages, combien la grande histoire peut percuter celle qui se déroule à hauteur d’hommes, et l’on ne s’étonnera pas d’y croiser des événements qui se sont réellement déroulés, mais aussi et surtout des hommes et des femmes qui ont marqué ce temps. J’ai voulu glisser mes pas dans la grande tradition du roman-feuilleton du XIXe siècle, à la suite des Dumas dans Le journal des débats (Le comte de Monte-Cristo) ou dans Le Siècle (Les Trois mousquetaires), d’Honoré de Balzac dans La Presse (La vieille fille en 1836, tiens quelle coïncidence !), d’Eugène Sue dans Le journal des débats (Les Mystères de Paris), d’Emile Zola dans Le Siècle (La fortune des Rougon) ou dans le journal Gil Blas (Germinal), de Jules Verne dans Le journal des débats (Vingt mille lieues sous les mers et Le Tour du monde en 80 jours), de Ponson du Terrail avec le personnage de Rocambole (aventures parues dans La Patrie, Le Petit Journal ou La Petite Presse), de Paul Féval dans Le Courrier français (Les mystères de Londres)… Ce type de littérature impose des règles narratives qu’on pourrait comparer à celles des séries télévisées d’aujourd’hui. Avec la plus importante d’entre elles : attraper par la main le lecteur et ne le lâcher qu’à la toute dernière fin du chapitre sur un coup de théâtre ou un suspense tel qu’il se précipitera sur la suite. Pour autant, je n’avais pas prévu ce qu’il est advenu, ces 1000 pages qui ont donné une toute autre ampleur à mon travail.

Un one-shot devenu une trilogie

Au départ, comme me le rappellent des mots hâtivement couchés sur le papier de l’un des ces innombrables carnets noirs à qui je confie mes idées et mes états d’âme, il était évident que l’histoire, découpée en vingt-cinq chapitres succincts, ne ferait l’objet que d’un seul volume. Tout y était. Les noms, les lieux, les faits essentiels, même les rebondissements qui ne manqueraient pas d’arriver, jusqu’à la scène finale.

Mais, comme avec mes précédents romans, mes personnages en ont décidé autrement. Et pourtant, cette fois, je pensais avoir pris toutes les précautions pour les contenir aux rôles que je leur avais assignés. Madelaine, Marcellin, Auguste, les Martinaud, tous avaient reçu le scénario et aucun n’avait trouvé à redire. Rien, pas une remarque. C’est là que j’aurais dû me méfier, parce que, derrière les sourires polis et une acceptation de façade du sort que je leur réservais, je percevais malgré tout comme des réticences. Madelaine, la première, m’a reproché d’aller un peu vite en besogne. Puis c’est Marcellin qui a babillé des mots incompréhensibles, mais que je devinais désapprobateurs, à refuser de quitter les bras de Marie Soullard, que j’avais pourtant expédiée en deux phrases. Genre : « elle lui donne le sein, il tète ». A l’en croire, elle méritait mieux, celle dont il caressait la tétine avec délicatesse, là où les autres marmots y mordaient de toute la force de leurs gencives. Auguste, lui, ricanait dans mon dos. Il me faisait remarquer combien mes mots peinaient à dire la violence des maux qu’il savait imposer. Quant aux Martinaud, je voyais bien, à leurs yeux fatigués, qu’ils auraient aimé que je dise toute la beauté et la sauvagerie de leur montagne plutôt que de m’attarder à ces querelles de clocher qu’ils me suspectaient de vouloir raviver. Alors, je me suis posé, je les ai regardés dans les yeux et je leur ai dit : « Montrez-moi ! »

Et voilà comment un roman devient une trilogie…

Laisser un commentaire