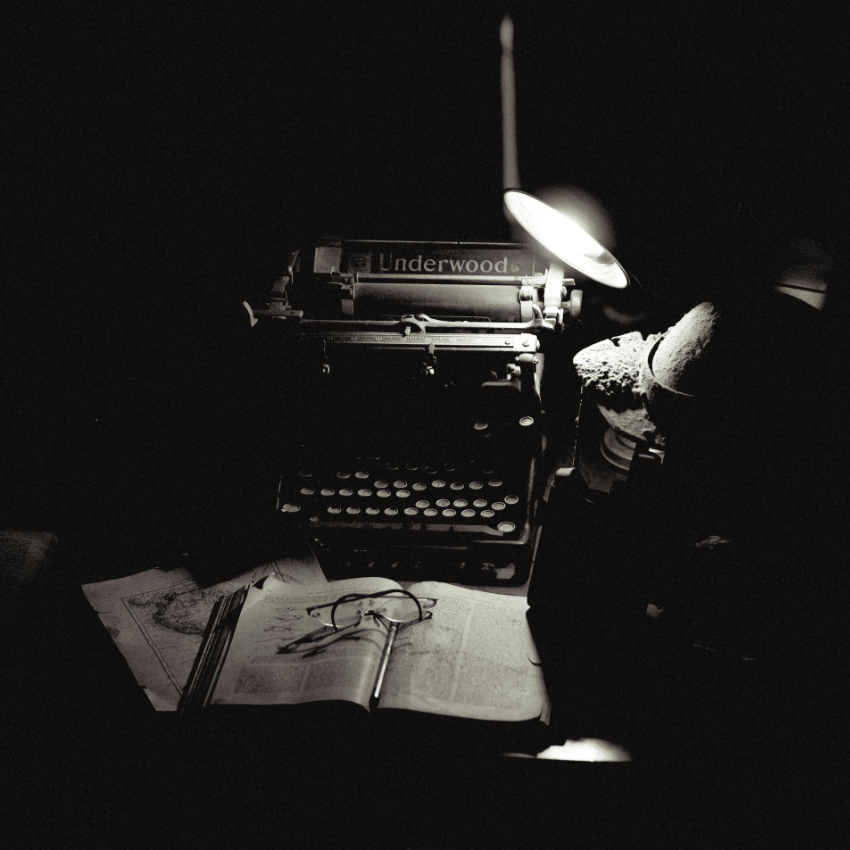

Des livres qui créent leurs lecteurs

Réflexion sur l’évolution de l’édition, le rôle des comités de lecture et la place de l’autoédition aujourd’hui

Il fut un temps où les éditeurs recherchaient une voix, un regard singulier, quitte à prendre des risques. J’ai bien peur que cette époque-là ne soit révolue à voir fleurir, ces dernières semaines, des resucées nombreuses et (disons-le franchement) avariées de cette Femme de ménage qui inonde les étals et se décline à l’infini, dans un déluge préformaté, un style prédigéré, des intrigues prévisibles, bref une littérature qui s’oublie aussi rapidement qu’elle se lit et ne laisse place ni à l’émotion ni à la surprise, encore moins au style d’un auteur, au point qu’on pourrait les croire rédigées à la petite semaine. Ça me fait penser aux Pulps des années 50 dans lesquelles on venait piocher des histoires à dix sous, mais qui avaient le mérite de se renouveler et de faire frissonner (parfois).

Un Louis Ferdinand Céline trouverait-il un éditeur à sa mesure aujourd’hui ? Un Marcel Proust aurait-il seulement franchi la porte d’une maison d’édition ? Autrement dit, existe-t-il encore un espace pour ces livres qui créent leurs lecteurs ?

Vous m’objecterez, avec raison, que prendre Proust comme exemple, c’est provocateur, parce que le brave Marcel a subi bien plus de refus d’éditeurs que nombre de ses confrères et qu’il a dû se résoudre à publier Du côté de chez Swann à compte d’auteur chez Grasset, le 14 novembre 1913, avant d’être repris chez Gallimard, sous la pression d’André Gide, de Jacques Rivière et de Gaston Gallimard lui-même. Je ne suis pas sûr qu’aujourd’hui, il aurait eu cette seconde chance et surtout l’attention et la patience que lui ont manifestées ses nouveaux éditeurs qui ont dû composer avec la sensibilité d’un Proust très sévère avec la NRF (La Nouvelle Revue Française) dont il critiquait ouvertement certains choix éditoriaux, mais n’ont jamais exigé de lui qu’il se renie en coupant, simplifiant et modernisant son écriture. Or, j’ai bien peur qu’aujourd’hui le grand Marcel n’ait été contraint d’en passer par là. Tout comme la rupture syntaxique et l’oralité des textes de Céline subiraient le même sort.

Il faut se rendre à l’évidence : alors que le monde de l’édition ne va pas si bien, on ne cherche plus un auteur, mais un produit-auteur. Et je ne doute pas qu’à avoir peur de se tromper en pariant sur l’attente supposée d’un public bien plus que sur sa conquête, bon nombre de textes ne puissent plus exister que par l’autoédition, au risque de l’invisibilité et de la marginalité. Il faut, en effet, savoir que 95 à 99 % des manuscrits envoyés disparaissent au stade du comité de lecture, la plupart avant même une discussion éditoriale. On estime ainsi que, sur les 2000 à 6000 manuscrits reçus par an, il n’y aura que cinq à vingt ouvrages de publiés. Et, parmi ceux-ci, on compte généralement de deux à cinq ceux qui ont été poussés par un agent, un éditeur ami, une revue, un prix… Quant aux nombres de textes réellement lus, le flou subsiste toujours, mais il est de notoriété publique que 60 à 80 % des manuscrits reçus ne sont pas lus ou ne dépassent pas le stade de la lettre d’intention et, pour les plus chanceux, de la lecture de quelques pages ou paragraphes (« pour se donner une idée »). La suite du processus n’est guère plus réjouissante, car la majorité des textes survivants ne sont pas lus pour ce qu’ils sont, mais contre ce qu’ils sont.

Dès lors, le choix de l’autoédition ou des circuits parallèles devient non pas indispensable, mais nécessaire pour faire exister des textes et leur donner une chance de rencontrer leur public. L’autoédition ne doit pas être vécue comme un échec, mais bien plus comme une manière de faire exister un projet romanesque non standardisé tout en assumant son appétence pour faire entendre sa propre voix d’auteur, malgré les limites qu’impose l’exercice : manque de recul, accompagnement éditorial absent, difficulté à se faire connaître et reconnaître, gestion de l’administratif, des commandes, des envois, des réseaux sociaux… Il faut dès lors apprendre à dépasser sa fonction d’auteur pour endosser des costumes bien souvent trop grands.

Cette décision de l’autoédition doit s’accompagner d’une réflexion sur le devenir de son œuvre (ce qui revient à se demander pour qui on écrit, pour soi ou pour les autres ?), mais aussi de personnes aussi indispensables que des bêta-lecteurs ou lectrices, au moins un correcteur professionnel, un imprimeur accompagnant, un graphiste (pourquoi pas ?), pour que le produit fini soit le plus abouti possible, sans quoi tout est perdu, fors l’honneur. Qui lirait un texte aux fautes grossières ou à la mise en page qui ne « copie » pas celle d’un « vrai » livre ?

L’autoédition vous demandera bien plus d’attention qu’un livre accompagné par un éditeur, mais aussi une humilité bien plus grande sur votre travail. Il faudra accepter des critiques, des remises en question, des doutes, et des avis que vous espériez meilleurs, comme avec une véritable maison d’édition. Sauf que, là, ces scories viendront de vos amis, de votre famille, de connaissances, et qu’elles sont bien plus dures à encaisser. C’est pourtant à ce prix que l’autoédition n’a rien à envier à l’édition que l’on dira classique.

Moi, en tout cas, c’est le pari que j’ai fait…

Laisser un commentaire